はじめに

紅葉の美しさに誘われて山道を歩いていると、つい夢中になって長距離を歩いてしまい、気がつくと膝がズキズキと痛み始めた。

そんな経験をされた方は決して少なくありません。

特に下山時に膝の前面や内側に鋭い痛みを感じ、「もう山歩きは無理かもしれない」と不安になってしまう方もいらっしゃいます。

私は京都市北区で治療院を営む森洋人と申します。

これまで治療家として15年間で8万人以上の患者さまを治療させていただく中で、秋になると紅葉狩りやハイキングでの膝痛でお悩みの方が多くご来院されます。

「美しい紅葉を見に行きたいのに、膝が痛くて歩けない」「下山の途中から膝が痛くなって、最後は辛い思い出になってしまった」そのようなお声を本当によくお聞きします。

実は私自身も高校時代、野球で肩を痛めた経験があり、スポーツや運動による痛みの辛さを身をもって知っています。

だからこそ、せっかくの美しい紅葉の季節を痛みで台無しにしてほしくないのです。

紅葉ハイキングでの膝痛は、正しい知識と準備、そして適切な歩き方を身につけることで十分に予防できるものです。

今回は治療の現場で培った知識と経験をもとに、膝を守りながら紅葉の絶景を心から楽しんでいただくための具体的な方法をお伝えいたします。

紅葉ハイキングでの膝痛が悪化させないための予防知識

紅葉ハイキングで膝痛を引き起こす要因を理解することが、効果的な予防の第一歩となります。

多くの方が見落としがちですが、膝の痛みは単に「歩きすぎた」ことが原因ではなく、様々な要素が複合的に関わって発生するものです。

まず知っていただきたいのは、ハイキング中の膝への負担の大きさです。

平地歩行時の膝への負荷を1とすると、登り坂では約3倍、下り坂では実に4から5倍もの負荷がかかります。

体重60キロの方が下山する際、膝には240キロから300キロもの重量がかかる計算になるのです。

この負荷が数千歩、時には1万歩以上続くことを考えると、適切な準備なしには膝を痛めてしまうのも当然といえるでしょう。

膝痛の前兆として注意していただきたいサインがあります。

歩行中に膝の内側や前面にわずかな違和感を感じる、階段状の岩場で踏ん張る際に膝に不安定感がある、長時間歩いた後に膝が熱っぽく感じる、といった症状です。

これらは膝関節の周囲の筋肉や靭帯に疲労が蓄積し始めているサインであり、この段階で適切な対処をすることが重要です。

特に注意が必要なのは、普段運動習慣のない方が急に長距離のハイキングに挑戦する場合です。

大腿四頭筋やハムストリングス、ふくらはぎの筋力が不足していると、膝関節を安定させることができず、関節面に過度な負荷がかかってしまいます。

また、足首の柔軟性が不足していると、着地時の衝撃を十分に吸収できず、その負荷が膝に集中してしまうのです。

予防のための基本原則として、ハイキング前の体調管理も見逃せません。

睡眠不足や体調不良の状態では筋肉の反応速度が低下し、不安定な山道での膝への負担が増大します。

前日は十分な睡眠を取り、当日の朝は軽めの食事でエネルギーを補給しておくことが大切です。

山道の上り下りで膝関節を保護する正しい歩行フォームとは

膝を守るための正しい歩行フォームを身につけることで、紅葉ハイキングをより安全で快適に楽しむことができます。

多くの方が無意識に行っている歩き方が、実は膝に大きな負担をかけている場合があるのです。

登りでの正しい歩行フォームについて詳しく説明します。

最も重要なのは「小股で歩く」ことです。

大股で登ろうとすると、膝を高く持ち上げる必要があり、大腿四頭筋に過度な負担がかかります。

歩幅は普段の歩行の7割程度に抑え、一歩一歩確実に足を置くことを心がけてください。

また、つま先ではなく足裏全体で地面を捉えるように着地することで、足首から膝、股関節へと衝撃を分散させることができます。

体の重心位置も重要なポイントです。

上体を軽く前傾させ、重心を足の真上に保つことで、効率的に筋力を使うことができます。

背中を丸めすぎると重心が後ろに下がり、膝への負担が増加するので注意が必要です。

下りでの歩行フォームは、さらに慎重さが求められます。

「かかとから着地する」ことを強く意識してください。

つま先から着地すると、制動力が十分に働かず、膝の前面にある骨の周囲に過度な負荷がかかります。

かかとから着地し、足裏全体で体重を受け止めることで、衝撃を効果的に分散できます。

下山時のもう一つの重要なポイントは「ジグザグ歩行」の活用です。

急な下り坂を直線的に降りるのではなく、左右にジグザグに歩くことで傾斜を緩やかにし、膝への負担を軽減できます。

また、可能であれば登山ストックを使用することをお勧めします。

ストックが体重の一部を支えてくれることで、膝への負荷を20から30パーセント軽減することが可能です。

歩行リズムの調整も見落とせません。

息が上がるほどの早いペースでは、筋肉に十分な酸素が供給されず、疲労の蓄積が早まります。

「ややゆっくり」と感じる程度のペースを維持し、15分から20分ごとに短い休憩を取ることで、膝周囲の筋肉の疲労回復を促すことができます。

快適な紅葉狩りを実現するための膝痛予防ストレッチとケア方法

紅葉ハイキングを膝痛なく楽しむためには、出発前の準備運動と歩行中のケア、そして帰宅後のメンテナンスが欠かせません。

私が患者さまにお伝えしている方法は、どれも簡単でありながら効果的なものばかりです。

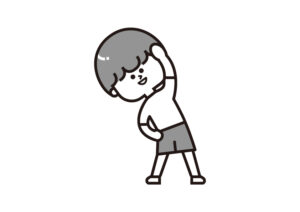

出発前に行っていただきたいのは「動的ストレッチ」です。

まず大腿四頭筋のストレッチから始めましょう。

立った状態で片足の足首を持ち、かかとをお尻に近づけるように膝を曲げます。

太ももの前面が伸びているのを感じながら15秒間キープし、両足とも行います。

次にハムストリングスのストレッチです。

片足を一歩前に出し、つま先を上に向けながら前屈します。

太ももの裏側が伸びているのを感じてください。

足首の柔軟性を高める「足首回し」も重要です。

片足を上げて足首を時計回り、反時計回りに各10回ずつ回します。

これにより着地時の衝撃吸収能力が向上します。

さらに「膝の屈伸運動」を10回程度行い、関節の動きを滑らかにしておきましょう。

ハイキング中のケアとして、休憩時に行える簡単なストレッチをご紹介します。

「立位でのふくらはぎストレッチ」は、木や岩に手をついて片足を後ろに引き、アキレス腱からふくらはぎを伸ばします。

これにより下腿の筋肉の緊張を緩和できます。

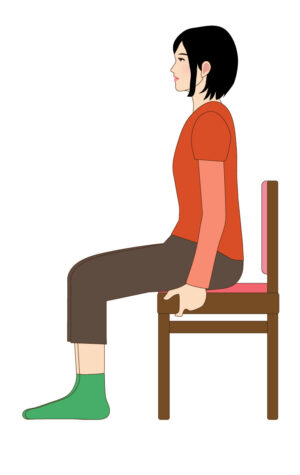

また、座れる場所があれば「座位での大腿四頭筋マッサージ」を行いましょう。

両手で太ももの前面を膝から股関節に向かって軽くさすることで、血流を促進し疲労物質の除去を助けます。

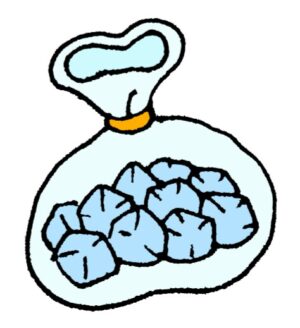

下山後のケアも非常に重要です。

帰宅したらまず「アイシング」を行ってください。

氷嚢や冷却パックを膝に10分から15分当てることで、炎症の拡大を防げます。

その後、入浴で全身を温めて血流を改善し、疲労回復を促進します。

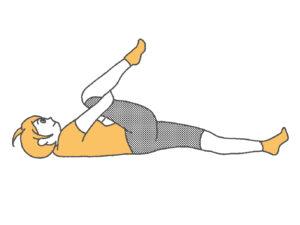

就寝前には「静的ストレッチ」でしっかりと筋肉を伸ばしましょう。

仰向けに寝て片膝を胸に引き寄せるストレッチで股関節の周囲を、横向きに寝て上側の足首を持つストレッチで大腿四頭筋を、それぞれ30秒間しっかりと伸ばします。

翌日以降のケアとして、軽いウォーキングやラジオ体操などの軽い運動を行うことをお勧めします。

完全に安静にするよりも、軽く体を動かすことで血流を促進し、回復を早めることができます。

ただし、痛みが強い場合や腫れがある場合は無理をせず、専門家にご相談ください。

まとめ

美しい紅葉の季節を膝の痛みで諦める必要はありません。

今回お伝えした予防知識と正しい歩行フォーム、そして適切なケア方法を実践していただくことで、膝を守りながら絶景を心から楽しむことができるでしょう。

膝痛の前兆を見逃さず早めに対処すること、登りでは小股で、下りではかかとから着地することを意識すること、そして出発前後のストレッチとケアを怠らないことが、快適な紅葉ハイキングの秘訣です。

特に普段運動習慣のない方は、無理をせず段階的にハイキングの距離や難易度を上げていくことが重要です。

しかし、これらの対策を実践してもなお膝の痛みが続く場合や、すでに慢性的な膝の不調を抱えていらっしゃる場合は、根本的な原因が他にある可能性があります。

体の歪みや筋力のアンバランス、過去のケガの影響など、様々な要因が複合的に関わっている場合があるのです。

そのような場合は、一人で悩まず治療の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

当院では丁寧な問診と検査により、あなたの膝痛の根本原因を探し出し、一人ひとりに合わせた治療プランをご提案しております。

美しい紅葉の季節を諦めることなく、これからも末永くハイキングを楽しんでいただけるよう、私が全力でサポートいたします。

痛みのない快適な山歩きで、京都の美しい紅葉を存分にお楽しみください。

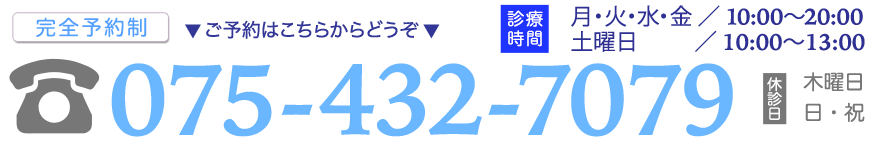

ご予約はこちら

(柔道整復師・鍼灸師 森洋人 監修)