皆さんこんにちは。

もり鍼灸整骨院 院長の森です。

今回はモートン病の治療ポイント、特に「早く治すためにはどうすればいいのか」についてお話しします。

目次

モートン病とは

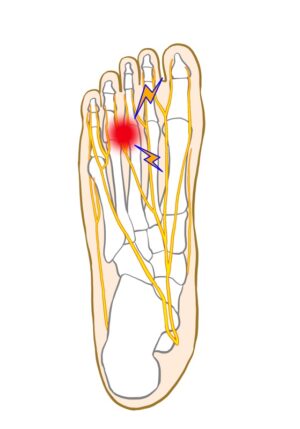

モートン病は、足の3番目と4番目の中足骨の間、特に足の裏側にある神経が炎症を起こしたり、腫れを生じたりする症状です。

この部位に痛みを感じたり、神経が障害されることで指先にしびれや不快感を感じたりすることが特徴です。

歩行時にこの部分が痛んだり、しびれたりする方は、モートン病の可能性が非常に高いでしょう。

この症状に悩まれている方は多く、さらに長年その症状に悩まされている方も少なくありません。

そのため今回は、どのように対処するのがよいかを少しでも多くの方に知っていただければと思います。

モートン病改善の基本ポイント

モートン病を改善するポイントは非常にシンプルです。

先ほども述べたように、モートン病は神経の炎症と腫れが原因ですので、この腫れや炎症を早く引かせていくことで、症状は改善していきます。

モートン病については、体の歪みや足のバランスの崩れによって起きているという説明をされることが多いです。

私もそのように考えていますし、そのような情報も発信しています。

しかし、最初のモートン病の発症きっかけは、単なる炎症や怪我であることが多いのです。

足首をひねったり、捻挫したりして炎症を起こすのと同じように、モートン病も基本的には急性の炎症として起こることが多いです。

痛みがひどい人もいれば、「なんだかおかしいな」という程度の微妙な症状で始まる方もいます。

早期発見・早期対応の重要性

実は、急性で痛みが強く出る方が「ラッキー」と言えます。

なぜなら、早く対処できるからです。

早く対処すればするほど、モートン病は早く良くなります。

これは間違いありません。

逆に、モートン病であることの認識が遅れ、対処が遅れれば遅れるほど治りにくくなっていきます。

ですから、痛みはつらいかもしれませんが、症状が強い方が早く対処できる可能性があるため、辛いけれども「ラッキー」とも言えるのです。

急性期の対処法

慢性的な症状になると、やることが増えて複雑になりますが、急性期であればあるほど対処法はシンプルです。

基本的には「除圧」が重要です。

神経のしこりの部分に体重がかからないように圧力を排除していく、つまり除圧していければ良いのです。

除圧する方法としては、最もシンプルで簡単な方法はテーピングです。

テーピングで足のアーチをサポートすると、そこに体重がかかりにくくなるため、急性期の人はそれだけでも改善する場合があります。

また、インソールやパッドを使って、患部に体重がかからないように調整するのもとても良い方法です。

ただし、インソールやパッドを自分で調整するのは難しいかもしれませんので、まずはテーピングでの対処をお勧めします。

テーピングの方法については、当院の過去のYouTube動画でも紹介していますので、そちらも参考にしてみてください。

急性期とは、症状が発症してから3ヶ月以内と考えていただいて良いでしょう。

症状が出て3ヶ月以内の方は、急性期の対処方法である除圧だけで、多くの場合改善します。

正しく除圧できれば、ほとんどの方は良くなります。

慢性期の対処法

しかし、症状が3ヶ月以上、あるいは半年以上経過している方は、除圧だけではなかなか良くならないという印象があります。

なぜかというと、神経の炎症がひどく凝り固まったような状態で定着してしまっているからです。

そのため、除圧をしても治っていくのですが、時間がかかります。

腫れが引いていくのに非常に時間がかかるのです。

また、除圧だけではうまくいかないケースもあります。

例えば、神経が炎症を起こして凝り固まることによって、周りの関節や筋肉、靭帯の動きが悪くなり、患部にかかる負担を軽減することが難しくなっている場合があります。

このような場合は、関連する関節や筋肉、靭帯の動きを改善し、柔らかくして、腫れのある部分に負担がかかりにくいようにしていく必要があります。

さらに言えば、足首の歪みや足のねじれなど、モートン病の部分に負担をかける原因(足のアーチが潰れる原因)にも対処しないと、なかなか改善しないケースもあります。

このように、対処が遅れれば遅れるほど治りにくくなるのがモートン病です。

だからこそ、早く処置をしていきたいというのが、私たち治療家の本音です。

モートン病と似た症状の疾患

モートン病なのかどうか判断が難しい症状もあります。

例えば、循環器系の疾患や糖尿病などで血管が細くなり、足への血流が悪くなっている場合は、そもそも治りにくいことがあります。

糖尿病や血流が悪くなる疾患の方は、足の神経部分にも血流が行かなくなるため、「神経の脆弱性」といって、神経が負担や障害、ストレスを受けやすくなります。

その結果、モートン病を発症することがあります。

これはモートン病の症状ではありますが、根本原因は糖尿病や血管の疾患にあるため、足だけの対処ではうまくいかないケースもあります。

こういった場合は、根本的な疾患を治していく努力がより重要になってくる可能性があります。

循環の重要性

先ほど出たキーワードですが、「循環」は非常に重要です。

神経が障害されている状態から回復するのも、実は循環によるものです。

血液が正しくその部位に行き届くことで細胞の代謝が促され、回復していくのです。

しかし、循環が悪くなり、足へ血液がうまく行かなくなると、回復しにくくなります。

そのため、何か根本的な要因がある方も、その疾患を改善していくと同時に、体の循環を良くし、足元の対処もしていくという「合わせ技」が必要になります。

時間はかかるかもしれませんが、このように対処していけば、基礎疾患をお持ちの方の症状でも改善していく可能性は十分にあります。

まとめ

何よりも大切なのは、やはり早く対処することです。

モートン病という言葉はまだまだ世の中に広く認知されていないため、「私はモートン病なんだ」と気づかずに対処が遅れてしまうこともあるでしょう。

これはやむを得ないことですが、私はなるべくこのような情報を発信して、早く気づいていただきたいと思っています。

近くにモートン病を治療してくれる治療院がある方は、すぐに治療に行くことをお勧めします。

しかし、近くに治療院がない場合は、セルフケアの方法もあります。

当院のYouTube動画などもぜひ参考にしてみてください。

とはいえ、やはり早く治すためには専門的な治療を受けるのが一番です。

もちろん当院でも治療していますので、お困りの方はぜひご相談ください。

モートン病は早く対処すればするほど、早く良くなっていきます。

改善例も数多くありますので、お悩みの方は、できるだけ早期に治療を開始してみてください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

ご予約はこちらから

(柔道整復師・鍼灸師 森洋人 監修)