はじめに

読書の秋が深まり、日が短くなるこの季節、つい夢中になって本を読んでしまい、気がつくと同じ姿勢で何時間も過ごしていた、という経験はありませんか。

そして読書後に立ち上がろうとしたとき、肩から首にかけてのずっしりとした重み、締め付けられるような痛みに思わず「あぁ」とため息をついてしまう。

私は京都市北区で治療院を営む森洋人と申します。

これまで患者さまを治療させていただく中で、特に秋になると読書による肩こりでお悩みの方が多くご来院されます。

「本を読むのが好きなのに、読むたびに肩が痛くなって楽しめない」「マッサージに行っても一時的で、また同じ痛みが戻ってくる」そのようなお声をたくさんお聞きしてきました。

読書は知識を深め、心を豊かにしてくれる素晴らしい時間です。

しかし、その時間が肩こりという痛みで台無しになってしまうのは本当にもったいないことです。

実は読書による肩こりは、正しい知識と対処法があれば十分に改善できるものです。

今回は治療家としての経験をもとに、読書を心から楽しんでいただくための具体的な方法をお伝えいたします。

読書による肩こりが慢性化する前に知っておきたい初期症状と対策法

読書による肩こりの初期症状を見逃してしまうと、やがて慢性的な痛みへと発展し、治療にも時間がかかってしまいます。

まず気をつけていただきたいのは、読書中や読書後に感じる「なんとなく重い」という感覚です。

この段階では痛みというより違和感程度かもしれませんが、これこそが肩こりの前兆なのです。

具体的な初期症状として、読書後に首を左右に動かしにくい、肩を回すときにゴリゴリと音がする、首の後ろから肩にかけて張り感がある、といったものが挙げられます。

また、頭痛が起こりやすくなったり、目の疲れを強く感じるようになったりするのも、実は肩こりの影響である場合が多いのです。

読書姿勢で最も問題となるのは、頭部が前に突き出た「前頭姿勢」です。

この姿勢では、約5キログラムある頭部を支えるために、首や肩の筋肉が常に緊張状態となります。

30分間同じ姿勢を続けると、首の後ろにある僧帽筋上部線維や後頭下筋群といった筋肉が硬くなり始めます。

この初期段階での対策として重要なのは、30分ごとに姿勢を変えることです。

本にしおりを挟み、立ち上がって軽く肩を回す、首をゆっくりと左右に向ける、深呼吸を3回行う。

このような簡単な動作だけでも筋肉の緊張をリセットできます。

また、読書の途中で遠くを見る習慣をつけることで、目の筋肉の緊張も和らぎ、連動する首肩の負担も軽減されます。

長時間読書による筋肉の緊張をその場で和らげる簡単ストレッチ法

読書で凝り固まった筋肉を効果的に和らげるためには、正しいストレッチの方法を知ることが大切です。

私が患者さまにお伝えしている方法は、どれも椅子に座ったまま、または立った状態で簡単にできるものばかりです。

まず最も効果的な「首の側屈ストレッチ」をご紹介します。

椅子に座った状態で、右手で椅子の座面を軽くつかみ、左手を頭の右側に置きます。

そのまま頭をゆっくりと左に傾け、首の右側が伸びているのを感じてください。

15秒間キープし、反対側も同様に行います。

このストレッチは僧帽筋上部線維の緊張を効果的に和らげます。

次に「胸鎖乳突筋のストレッチ」です。

顔を右斜め上に向け、左手で左の鎖骨を軽く押さえます。

首の左前面が伸びているのを感じながら15秒間キープし、反対側も行います。

読書姿勢で短縮しがちなこの筋肉を伸ばすことで、首の動きが格段に改善されます。

肩甲骨周りの緊張には「肩甲骨回し」が効果的です。

両手を肩に置き、肘で大きな円を描くように肩甲骨を動かします。

前回し、後ろ回しを各5回ずつ行いましょう。

このとき肩甲骨と肩甲骨の間を意識的に寄せるようにすると、より効果が高まります。

さらに「壁押しストレッチ」も取り入れてください。

壁に手をついて腕立て伏せの要領で胸の筋肉を伸ばすことで、前傾した姿勢をリセットできます。

これらのストレッチは読書の合間だけでなく、一日の終わりにも行うことをお勧めします。

継続することで筋肉の柔軟性が保たれ、肩こりの予防につながります。

読書環境の整えて肩こりを根本から予防する秘訣

肩こりを根本的に予防するためには、読書環境そのものを見直すことが何より重要です。

多くの方が見落としがちですが、椅子、机、照明の高さや角度を適切に調整するだけで、肩こりの発生を大幅に減らすことができます。

まず椅子の選び方についてお話しします。

理想的な読書用椅子は、背もたれが腰の自然なカーブをサポートし、足裏全体が床につく高さに調整できるものです。

肘掛けがあると腕の重みを支えてくれるため、肩への負担が軽減されます。

クッションが柔らかすぎる椅子は一見快適に思えますが、実は姿勢が不安定になりやすく、長時間の使用には適していません。

机の高さは肘が90度程度の角度になる高さが理想的です。

本を机に置いて読む場合、本の角度を調整できるブックスタンドの使用を強くお勧めします。

本を平らに置いて読むと、どうしても頭が前に出てしまいますが、30度程度の角度をつけることで自然な姿勢を保てます。

照明環境も見落とせないポイントです。

暗い環境での読書は目を凝らすことになり、それに連動して首肩の筋肉も緊張します。

デスクライトを使用する際は、本の真上からではなく、利き手と反対側の斜め前方から照らすようにします。

これにより影ができにくく、目の負担も軽減されます。

さらに、読書時間の管理も重要な予防策です。

25分読書したら5分休憩する「ポモドーロ・テクニック」を取り入れることで、集中力を保ちながら身体への負担も軽減できます。

休憩時間には必ず席を立ち、軽く身体を動かすことを習慣化してください。

室温も24度程度に保つことで、筋肉が硬くなりにくい環境を作ることができます。

まとめ

読書の秋を心から楽しむためには、肩こりという障壁を取り除くことが何より大切です。

今回お伝えした内容を実践していただくことで、読書がより快適で充実した時間になることでしょう。

初期の症状を見逃さず早めに対処すること、簡単なストレッチを習慣化すること、そして読書環境を整えることで、肩こりは十分に予防・改善できます。

特に30分ごとの姿勢リセットと、適切な読書環境の構築は、すぐに始められる効果的な対策です。

ただし、すでに慢性的な肩こりでお悩みの場合や、これらの対策を試してもなかなか改善されない場合は、根本的な原因が他にある可能性があります。

体の歪みや筋肉の深部の緊張、日常生活での他の要因が複合的に影響している場合もあるのです。

そのような場合は、一人で悩まず専門家にご相談することをお勧めいたします。

当院では問診と検査を丁寧に行い、あなたの症状の根本的な原因を探し出し、一人ひとりに合わせた治療を提供しております。

読書という素晴らしい習慣を諦めることなく、痛みのない快適な読書ライフを送っていただけるよう、全力でサポートさせていただきます。

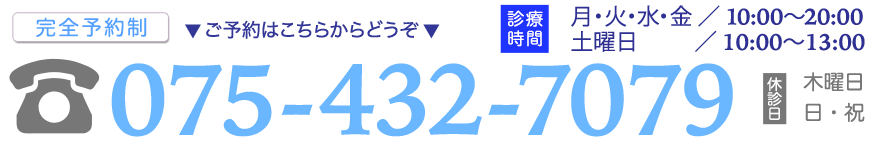

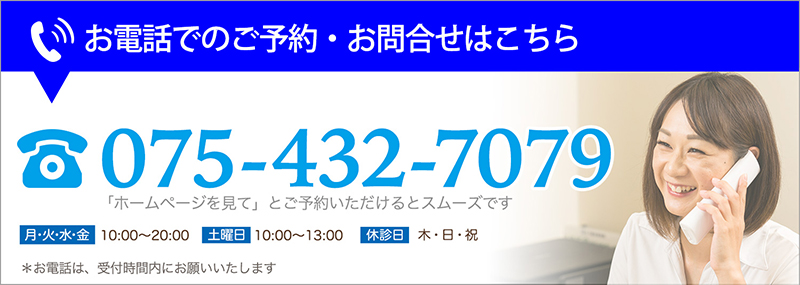

ご予約はこちら

(柔道整復師・鍼灸師 森洋人 監修)