はじめに

夏が訪れるたびに、多くの方が抱える悩みがあります。

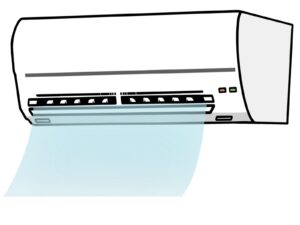

それは「冷房の効いたオフィスで一日過ごすと、肩がガチガチに固まってしまう」という問題です。

外は猛暑なのに、室内では肩こりに悩まされる。

この矛盾した状況に、心当たりのある方も多いのではないでしょうか。

実際に私の治療院でも、夏になると「冷房による肩こり」を訴える患者さんが急激に増えます。

「マッサージを受けても一時的にしか楽にならない」「肩こりのせいで集中力が続かない」「頭痛まで併発してしまう」といった深刻な症状を抱える方が後を絶ちません。

このような慢性的な肩こりは、単に「冷えるから」という単純な理由だけではありません。

冷房環境が私たちの体に与える影響は、想像以上に複雑で深刻なのです。

筋肉の血流低下、自律神経の乱れ、姿勢の変化など、様々な要因が絡み合って肩こりを慢性化させています。

さらに厄介なのは、多くの方が「夏だから仕方ない」「冷房は必要だから我慢するしかない」と諦めてしまっていることです。

しかし、適切な知識と対策があれば、冷房環境でも肩こりを予防し、改善することは十分可能なのです。

このブログでは、夏の冷房による肩こりの真の原因を深く掘り下げ、根本的な改善方法をお伝えします。

表面的な対処法ではなく、なぜ冷房が肩こりを引き起こすのか、そのメカニズムを理解することで、より効果的な予防と改善が可能になります。

暑い夏を快適に過ごしながら、肩こりのない健やかな毎日を手に入れるための実践的な方法を、ぜひ最後まで読んで身につけてください。

冷房が肩こりを慢性化させる隠れた原因とは

冷房による肩こりの原因は、多くの方が想像する以上に複雑で多岐にわたります。

単に「冷えるから筋肉が硬くなる」というだけではなく、私たちの体に様々な変化をもたらすことで、肩こりを慢性化させているのです。

最も重要な要因の一つが「自律神経の乱れ」です。

私たちの体は、外気温に合わせて体温を調節する仕組みを持っています。

しかし、夏場の冷房環境では、屋外の35度から室内の25度へと、短時間で10度以上の温度変化を経験することになります。

この急激な変化に自律神経が対応しきれず、交感神経が過度に緊張した状態が続きます。

その結果、血管が収縮し、筋肉への血流が減少して肩こりが発生するのです。

「筋肉の代謝低下」も見逃せない要因です。

冷房により体温が下がると、筋肉内での代謝活動が低下します。

特に肩や首周りの筋肉は、もともと血流が少ない部位であるため、冷房の影響を受けやすくなります。

代謝が低下すると、筋肉に蓄積された老廃物の排出が滞り、それが痛みやこりの原因となります。

「呼吸パターンの変化」も重要な要素です。

冷房の効いた環境では、無意識のうちに浅く短い呼吸になりがちです。

これは体が冷えから身を守ろうとする自然な反応ですが、浅い呼吸は胸式呼吸を促進し、首や肩の筋肉を過度に使用することになります。

特に首の横や前側にある筋肉が緊張し、それが肩こりへとつながっていきます。

「姿勢の変化」も見逃せません。

冷房により体が冷えると、人は無意識のうちに体を丸めて熱を逃がすまいとします。

この防御的な姿勢は、肩を前に巻き込み、首を前に突き出すような形になりがちです。

この姿勢を長時間続けることで、肩周りの筋肉に持続的な負担がかかり、慢性的な肩こりを引き起こします。

「湿度の変化による影響」も考慮すべき要因です。

冷房は空気を冷やすと同時に除湿も行うため、室内の湿度が大幅に低下します。

乾燥した環境では、皮膚からの水分蒸発が促進され、体温調節がより困難になります。

また、鼻や喉の粘膜が乾燥することで、呼吸が浅くなりやすく、それが肩周りの筋肉の緊張を助長します。

「ストレス反応の蓄積」も重要な要因です。

急激な温度変化や持続的な冷房環境は、体にとって一種のストレスとなります。

このストレスが慢性化するとストレスホルモンの分泌が増加し、筋肉の緊張や炎症反応を引き起こしやすくなります。

これらの要因は単独で作用することは少なく、多くの場合は複数の要因が重なり合って肩こりを慢性化させています。

次の章では、これらの要因がどのように血流に影響を与え、肩こりを悪化させるのかについて詳しく見ていきます。

肩こりを悪化させる温度差と血流低下の影響

冷房環境での肩こりを理解するためには、温度差が血流に与える影響を深く理解することが重要です。

血流の変化は、肩こりの程度や持続時間に直接的な影響を与える重要な要素だからです。

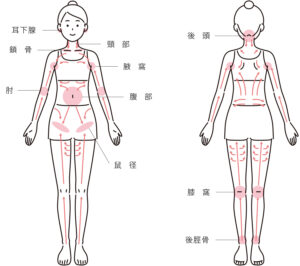

「血管の収縮メカニズム」について詳しく見てみましょう。

体が冷えると、生命維持のために重要な臓器(心臓、脳、内臓)への血流を優先的に確保しようとします。

その結果、末梢の血管、特に手足や肩、首周りの血管が収縮します。

この現象は「血管収縮反応」と呼ばれ、血管が縮む反応です。

正常な生理反応ではありますが、長時間続くと筋肉への酸素と栄養の供給が不足し、老廃物の蓄積が進みます。

特に肩周りの血流について考えてみると、肩の筋肉は、もともと血流が豊富ではない部位です。

これらの筋肉は、重力に逆らって頭や腕を支える役割を担っているため、日常的に緊張しやすい状態にあります。

そこに冷房による血管の縮みが加わると、血流不足はさらに深刻になり、筋肉の硬化が進行します。

「酸素不足と乳酸の蓄積」も重要な問題です。

血流が低下すると、筋肉細胞への酸素供給が減少します。

酸素が不足した筋肉は、エネルギーを作り出すために無酸素代謝を行うようになり、その過程で乳酸などの疲労物質が産生されます。

通常であれば、これらの疲労物質は血流によって速やかに運び去られますが、血流が低下していると筋肉内に蓄積し、それが痛みやこりの原因となります。

「筋膜の変化」も見逃せない要素です。

筋肉を包んでいる筋膜は、血流不足により柔軟性を失い、癒着を起こしやすくなります。

筋膜の癒着は、筋肉の動きを制限し、さらなる血流低下を招く悪循環を生み出します。

特に肩甲骨周りの筋膜の癒着は、肩の可動域を制限し、日常動作での筋肉への負担を増加させます。

「神経への影響」も考慮すべき要因です。

血流低下により、神経への栄養供給も不足します。

特に首から肩にかけて走る神経への影響は深刻で、神経の機能低下により筋肉のコントロールが不正確になり、余計な力が入りやすくなります。

これが肩こりをさらに悪化させる要因となります。

「リンパの流れの停滞」も重要な問題です。

血流の低下はリンパの流れにも影響を与えます。

リンパは老廃物の回収や免疫機能に重要な役割を果たしているため、その流れが滞ると、炎症物質の蓄積や免疫反応の低下が起こり、肩こりの治りが悪くなります。

「ヒートショック様現象」も注目すべき点です。

屋外の高温環境から急激に冷房の効いた室内に入ることで、血管に大きな負担がかかります。

これは冬場のヒートショックと同様のメカニズムで、血圧の急激な変動や血管への負担が、肩周りの筋肉への血流を不安定にします。

これらの血流に関する問題は、時間の経過とともに蓄積し、慢性的な肩こりへと発展していきます。

しかし、適切な対策を講じることで、これらの問題を予防し、改善することが可能です。

肩こりを改善するための生活習慣とケア

冷房による慢性的な肩こりを根本的に改善するためには、日常生活の中での継続的なケアが不可欠です。

ここでは、すぐに実践できる具体的な方法をご紹介します。

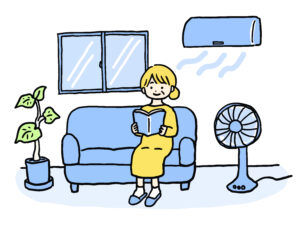

「温度管理の工夫」から始めましょう。

理想的な室温設定は、外気温との差を5-7度以内に抑えることです。

例えば、外気温が35度の場合、室温は28-30度に設定します。

急激な温度変化を避けるため、外出から戻った際は、まず玄関で数分間体を慣らしてから冷房の効いた部屋に入ることをお勧めします。

また、冷房の風が直接体に当たらないよう、風向きを調整したり、デスクに小さなパーティションを設置したりする工夫も効果的です。

「服装での体温調節」も重要なポイントです。

冷房の効いた環境では、薄手のカーディガンやストールを常備し、特に肩や首周りを冷やさないよう注意しましょう。

素材は通気性が良く、かつ保温性のあるものを選びます。

また、足元の冷えは全身の血行に影響するため、靴下の重ね履きやひざ掛けの使用も効果的です。

「定期的な体操とストレッチ」を習慣化することも大切です。

1時間に一度は席を立ち、肩を大きく回したり、首をゆっくりと左右に傾けたりする簡単な体操を行いましょう。

特に効果的なのは、両手を上に伸ばして背伸びをする動作です。

これにより、縮こまりがちな姿勢をリセットし、血行を促進することができます。

また、肩甲骨を意識的に動かす運動も、肩周りの筋肉をほぐすのに効果的です。

「水分摂取の工夫」も見逃せません。

冷房の効いた環境では、体感的な渇きを感じにくいため、意識的な水分補給が必要です。

ただし、冷たい飲み物ばかりでは体を内側から冷やしてしまうため、常温の水や温かいハーブティーを交互に摂取することをお勧めします。

特に、血行促進効果のあるしょうが湯や、リラックス効果のあるカモミールティーは、肩こり改善に役立ちます。

「入浴方法の改善」も重要な要素です。

夏場はシャワーだけで済ませがちですが、湯船にゆっくりと浸かることで、冷房により冷えた体を芯から温めることができます。

お湯の温度は38-40度程度のぬるめに設定し、15-20分程度入浴することで、血行が促進され、筋肉の緊張がほぐれます。

入浴剤を使用する場合は、血行促進効果のあるものや、リラックス効果のあるアロマ系のものがお勧めです。

「睡眠環境の調整」も肩こり改善には欠かせません。

就寝時のエアコン設定は、日中よりも高めの温度に設定し、タイマー機能を活用して朝方に自動的に切れるようにします。

また、肩や首を冷やさないよう、薄手のタオルケットを肩まで掛けるか、肩当てを使用することも効果的です。

枕の高さも重要で、首に負担がかからない高さに調整することで、睡眠中の筋肉の緊張を軽減できます。

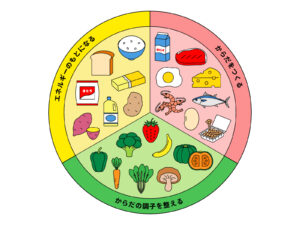

「食事による体質改善」も長期的な肩こり改善に役立ちます。

血行を促進する食材(しょうが、にんにく、唐辛子など)や、筋肉の疲労回復に効果的なビタミンB群を含む食材(豚肉、うなぎ、玄米など)を積極的に摂取しましょう。

また、体を内側から温める温かい食事を心がけ、冷たい食べ物や飲み物の摂りすぎには注意が必要です。

これらのケア方法は、単独で行うよりも、複数を組み合わせて継続的に実践することで、より大きな効果が期待できます。

まとめ

夏の冷房による慢性的な肩こりは、単純な「冷え」だけが原因ではなく、自律神経の乱れ、血流低下、筋肉の代謝異常など、複数の要因が絡み合って起こる複雑な問題であることがお分かりいただけたでしょう。

しかし、その仕組みを理解することで、より効果的な対策を講じることが可能になります。

重要なのは、一時的な対処療法ではなく、根本的な原因にアプローチすることです。

適切な温度管理、服装の工夫、定期的な運動、水分摂取の見直し、入浴習慣の改善など、日常生活の中でできる対策を継続的に実践することが、肩こりの根本的な改善につながります。

また、これらの対策は肩こりの改善だけでなく、全身の健康維持にも役立ちます。

血行が改善されることで、疲労回復が早くなったり、免疫力が向上したり、睡眠の質が改善したりするなど、様々な相乗効果が期待できます。

ただし、以下のような症状がある場合は、セルフケアだけでは限界があり、専門的な治療が必要な可能性があります。

・肩こりに加えて腕や手にしびれがある

・頭痛やめまいを頻繁に伴う

・肩の可動域が明らかに制限されている

・痛みで睡眠が妨げられている

・市販の薬が効かなくなってきた

当院では、冷房による肩こりに対して、鍼灸治療と手技療法を組み合わせた総合的なアプローチを提供しています。

特に、血行改善と自律神経のバランス調整に重点を置いた治療により、多くの患者さんが根本的な改善を実感されています。

慢性的な肩こりは、放置すると次第に症状が悪化し、日常生活への影響も大きくなります。

早期の対応により、症状の進行を防ぎ、改善への道筋をつけることができます。

冷房による肩こりでお悩みの方、特に毎年夏になると症状が悪化する方は、どうかお早めに当院の治療のご予約をお取りください。

個々の症状や生活環境に合わせた治療プランをご提案し、根本的な改善を目指してサポートいたします。

暑い夏を快適に過ごしながら、肩こりのない健やかな毎日を手に入れましょう。

適切な対策と専門的なケアがあれば、冷房と上手に付き合いながら、健康的な夏を送ることができるのです。

ご予約はこちら

(柔道整復師・鍼灸師 森洋人 監修)